Progetto per una biblioteca-mediateca e verde urbano sul vallo del Pigneto

Sul finire degli anni ’70 l’era delle sperimentazioni centrifughe sui tre aspetti fondanti dell’Architettura, Utilitas-Firmitas-Venustas, volge al termine e, con uno spirito più savio, ci si comincia a guardare intorno, come rivalutando alla luce del sole lampi di genio oniricamente appuntati sul punto di addormentarsi la sera prima.

Gli architetti riscoprono il contesto, inteso in maniera ambigua come aspetto formale e morfologico dell’ambito di intervento e come retroterra e contorno socio-culturale, da qui ponendo le basi per interpretazioni in chiave diversa e intrecciata di questi elementi.

A Roma, la città “contestuale” per eccellenza, mentre l’estremismo delle BR vive il suo canto del cigno con l’uccisione di Moro nel 1978, per la prima volta al Campidoglio la giunta di sinistra, guidata da Argan, propone una nuova centralità della storia nella cultura e nel vivere popolare ed è in questo clima che si organizza la mostra “Roma Interrotta”, a cui 11 grandi nomi del momento sono invitati a esporre i propri lavori e le proprie idee.

La base operativa è la mappa di Roma redatta dal Nolli nel 1748, un lavoro unico e originale per la sua scientificità e il risalto dato agli edifici di importanza civica, dei quali è messa in risalto la continuità e il ruolo attivo nella “scaena urbis” attraverso la definizione della planimetria interna.

Benchè alcuni celebri architetti come James Stirling e Aldo Rossi perdano l’occasione di mettere davvero in campo delle riflessioni contestuali, alcune interpretazioni, in particolare quelle ad opera di Léon Krier, Colin Rowe o di Paolo Portoghesi rappresentano con acume un nuovo modo di leggere le stratificazioni della storia nella città e in una città come Roma, attraverso suggestioni letterarie, sociologiche, naturalistiche, fisico-morfologiche.

La scintilla è accesa e questo modo di procedere si può leggere chiaramente nell’opera di un architetto romano come Alessandro Anselmi, che apprende dalla lezione romana come agire attraverso una scenografia dinamica e pluriprospettica nell’incorniciare, penetrare ed esaltare il contesto in cui inserisce il suo evento creativo.

Interessantissima la lettura di Franco Purini dei “caratteri” architettonici italiani, secondo la quale al Nord la razionalità artificiale delle fondazioni coloniali romane, unite alla pianeggiante natura del territorio avrebbero conformato un progettare metafisico, geometrico e piano; il Sud avrebbe subito l’influenza del territorio modellato dal tempo e della plastica matericità dei templi greci in rovina nel porre l’attenzione sulla definizione chiaroscurale e scultorea della facciata, mentre, infine, la memoria dello scavo nella tenera roccia tufacea, compiuto dal popolo etrusco alla ricerca di acqua e riparo, nonché la lunga storia di frammenti e giustapposizioni nella città di Roma, avrebbero definito il preminente gioco di sezioni e stratificazioni nell’operare architettonico del centro d’Italia.

Capire dove si agisce diviene la chiave per comprendere il come, e questa tendenza vincente prende piede non solo in Italia, ma anche a Berlino e a Londra nell’intervento denominato Odhams Walk . Qui Donald Bell del Greater London Council ridisegna la conformazione di un intero isolato a Convent Garden come un villaggio terrazzato e stratificato, che a noi ricorderebbe cittadelle dell’alto Lazio come Bomarzo o Bagnoregio, quasi scavate nella conformazione orografica. Benchè qui sia tutto artificialmente realizzato, il gioco di densificazione e sovrapposizione è funzionale da una parte alla ricostruzione di un fronte stradale compatto, quale modello morfologico di contesto, e nel contempo liberare lo spazio interno, ritagliandolo e scavandolo labirinticamente in modo da determinare numerosi ambiti a scale e gradi di apertura diversi, in questo modo interpretando il riferimento socio-culturale del contesto. Infatti il valore intimo, riservato, ma allo stesso permeabile del complesso residenziale e commerciale garantisce un immediato riconoscimento da parte degli abitanti londinesi del proprio vivere tradizionale, anche se reinterpretato, e questo grazie alle attenzioni del progettista all’utilizzo di colori, materiali e modelli abitativi appartenenti al vernacolo dei destinatari: attraverso cortine di mattoni e spazi verdi ad uso personale e passaggi in quota di uso comune che garantiscono l’accesso indipendente ad ogni appartamento, Bell rimescola le carte del modo di vivere nel villino a schiera del londinese comune, evitando imposizioni aliene al gusto popolare senza rinunciare ad operare in maniera inequivocabilmente moderna. In questo modo è stata fondata una comunità compatta all’interno della più grande e dispersiva comunità cittadina, completa di servizi riservati e gestiti dai membri e occasioni di coinvolgimento della vita esterna, con spazi e attrezzature commerciali, a cui sono deputati i primi due piani lungo tutto il perimetro.

Accanto a questa chiave di lettura dell’idea di contesto d’azione, si svolgono altre ricerche e sperimentazioni, che, volte a rappresentare una credibile alternativa al Post-Modernismo, che leggeva il contesto come una serie di riproposizioni in stile pastiche manieristico di icone pop o storiche di valore riconosciuto. I protagonisti di queste vicende architettoniche, negli anni ’80 ancora in procinto di esplodere, sono un ex-NYfive, Peter Eisenman, Frank Gehry e la anglo-iraqena Zaha Hadid.

Il primo, dopo un periodo di secca realizzativa e intellettuale, trova il modo di reinventarsi attraverso due concetti davvero forti, utilizzati per riscrivere il progettare contestualizzato: l’idea di palinsesto, una griglia complessa di linee guida derivanti da antiche o passate suggestioni e direttrici attuali, convergente nel progetto di Venezia-Cannaregio e l’intervento per l’IBA di Berlino nei pressi del Check Point Charlie; e il concetto di “in between”, che rilegge e rivaluta gli spazi di interstizione tra i fabbricati esistenti, sviluppato per la prima volta nel progetto del Wexner Centrer for Visual Arts a Columbus, in Ohio.

Gehry, a sessant’anni, dopo una lunga carriera priva di veri picchi, ridefinisce completamente il suo metodo e modo di vedere l’architettura, riconoscendo la capacità del paesaggio urbano delle periferie di convogliarsi in una nuova idea fatta di assemblaggio di materie povere, il cosiddetto “cheapscape”, che, invece di incollare insieme gli elementi architettonici classici, utilizza frammenti di realtà in una libera composizione costruttiva. Il primo campo di sperimentazione per l’architetto è la propria abitazione a Santa Monica, per poi, acquisita dimestichezza, espandere la ricerca alla composizione e fabbricazione di spazi anche di valore civico e rappresentativo come la Scuola di Legge per l’Università di Loyola a Los Angeles.

La Hadid, allieva di Rem Khoolhaas, inventa un nuovo modo di relazionare architettura e contesto, trasformando il costruito in una tessitura che nasce dipinto e si tasforma in qualcosa a metà tra un elemento organico e un’opera infrastrutturale, fluida e dinamica. Esempi più rappresentativi, sono il Vitra Fire Station a Weil am Rhein e l’edificio che anch’ella ha disegnato per l’IBA a Berlino in Kurfürstendamm, che materializzano le concezioni esposte alla mostra del Decostruttivismo organizzata da Johnson al MoMa nel 1988.

Sequenze di un’infanzia nella complessità di uno spazio chiuso continuo e differenziato

Difficile concepire l’importanza di un avvenimento o di un luogo quando questo è ancora in atto o appartiene alla nostra esperienza quotidiana. La nostalgia è la componente più efficace sui nostri affetti.

Il mondo dell’infanzia scorre parallelo a quello poco importante dei “grandi” e, mentre qualcuno era già adulto là fuori, noi non avevamo idea di quello che significasse, quanto la luce potesse cambiare il valore delle cose da un’altezza di 50cm in più.

Premetto che ripensare a un luogo della memoria e ripensarlo è un’operazione ermeneutica di carattere estremamente riservato e forse anche delegittimante, un po’ come scomporre razionalmente un’emozione, e pertanto non sono convinto sia pienamente opportuno dare pubblicità a questa operazione, soprattutto prima di averle dato una forma ormai inequivocabile, sublimata senza intermediari direttamente nell’atto onirico del progettare, o al massimo condividerla con pochi “eletti”. Tuttavia tentare di descrivere agli altri uno degli infiniti elementi che costruiscono la nostra sensibilità potrebbe essere in ultimo utile e didascalico, se compiuto da una personalità eminente, come inestimabile stele sinottica per penetrare il suo poetico operare, ma il rischio è comunque quello di perdere qualcosa, nel dare un volto in maniera plateale all’antenato diretto ideale da cui si ha intenzione di concretizzare un fatto plastico e concreto.

Fatte queste considerazioni, mi sono comunque immerso in cerca di un paesaggio subconscio che potesse rappresentare il mio modo di essere oggi, come tutti sospinto alla deriva, in continua balìa di correnti che si intrecciano sotto la superficie del mio io presente, ma nonostante questo sono riuscito a distinguerne alcune davvero più influenti delle altre e le ho identificate come gli ideali scenari della mia formazione. A questo punto non ho potuto però dividere ulteriormente i termini e ho dovuto semplicemente scegliere arbitrariamente una tra le poche alternative superstiti, tentando di darle una forma in termini di comunicabilità e vincoli imposti dalla riservatezza.

Quello che ho notato guardando indietro, al mondo dei bambini, è che tendevamo a costruire, nel gioco di vivere, mondi nel mondo, case dentro casa e tentavamo di ritagliarci dei ruoli in queste ambientazioni in scala, anche se magari ancora non ne avevamo uno consapevole nel corrispondente reale. Questo ci trasformava automaticamente in abili registi, che della loro libertà e potenza godevano inconsapevolmente, e nei propri giocattoli-attori infondevano le aspirazioni e i valori che in tanto imparavano a riconoscere al di fuori.

Se abbiamo la fortuna, ambiguamente intesa, di essere allontanati di colpo, per lungo tempo, dai luoghi in cui abbiamo trascorso questi momenti, ecco che questi rimangono nella nostra percezione come dei cristalli perfetti, intatti dalla destituzione atta dalla consuetudine, e se ritrovati si ripresentano tali e quali, come un tempio giapponese, a come li avevamo lasciati: tutto il contrario di quello che avviene rincontrando una persona, che dopo numerosi anni potremmo stentare a riconoscere a causa dei segni evidenti di crescita e tempo.

Un luogo ha questo di fondamentale e speciale: nel tempo di una breve vita umana, ha la caratteristica di poter rimanere un totem inalterato, scenario e punto fermo di una generazione di persone che ha in-formato e in-segnato, e potenzialmente può espandere e prolungare la sua influenza, quando i valori da esso rappresentati, trasmessi, superano questo tempo immanente e diventano monumento vivibile per i figli e figli dei nostri figli.

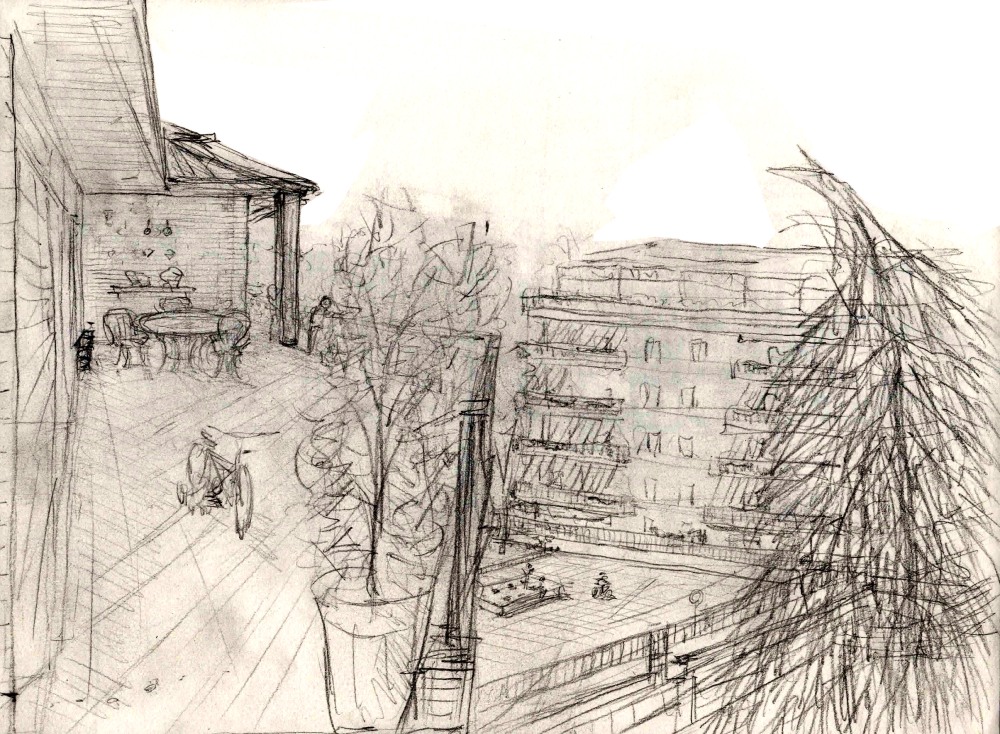

Ammetto che fino a questo punto non avevo in realtà ancora deciso quale dei miei “Luoghi” avrei in definitiva scelto, ma mentre scrivevo i miei occhi cominciavano a percorrere l’aerea passerella che si dimenava sterzando tra gli alti e quieti edifici, occhieggianti lungo il cammino che portava a quella che era casa mia fino ai 10 anni e per tutto il tempo in cui i miei genitori ne hanno avuti 36, in una traversa ombrosa e alberata di una via a Ovest di Roma.

Nei miei ricordi lo spazio conchiuso in questo arcipelago di cotto rosso bruno e vasi e verdi chiazze di tende e piante galleggiava, bianco su un oscuro mondo scavato dove si nascondevano le bocche dei garage e un mio compagno di giochi, figlio del portiere, custodiva assieme alla sua famiglia lo scosceso ingresso ad essi (che era anche la faticosa salita con la bici quando se ne voleva uscire). Il mio garage si trovava in fondo alla gola di questo mondo sotterraneo grigio fumo, in cui la luce arrivava bianca e quasi sacra, dall’alto da un chiostro interno. Sapevo che da questo, in cima, si affacciava anche il mio bagno, come quello di tutti gli altri, che a volte riuscivo a scorgere di sfuggita: una luce calda, vapori d’acqua bollente nella vasca di qualcuno che non conoscevo.

Casa mia era all’ultimo piano, sotto ad un attico, ed era una piattaforma estroversa, aperta a Nord, da cui a 180 gradi il mio sguardo spaziava dal cortile tra gli altri palazzi del mio condominio, ad altri misteriosi micro-cosmi condominiali, come altri villaggi, fino a villa Pamphili, che sapevo essere là, un posto in cui da solo non potevo andare, ineffabilmente distante (anche se in realtà, ho scoperto poi, estremamente vicina), la terra feconda delle mie avventure su alberi, declivi e corsi d’acqua.

Da casa potevo dominare quasi la totalità del mio mondo conosciuto, mentre ascoltavo il tubare delle tortore e lo stormire dei pini dalla punta piegata, e udivo distrattamente il suono della vita nelle case vicine, o osservavo le interminabili processioni dei minuscoli ragnetti rossi e delle formiche.

Il mio terrazzo si espandeva ad Est, anche se qui e in tutto lo stretto percorso di collegamento a Nord la vita nei vasi e dei membri della famiglia stentava ad attecchire (allora non sapevo che cosa significasse la quasi totale esposizione di un appartamento a Nord) e ad Ovest, dove grandi vasi che contenevano diversi piccoli pini, campanule e gerani proteggevano la vista dall’esterno, mentre maschere di ceramica e piatti di bronzo al muro guidavano il mio sguardo e la mia fantasia quando, sulla tonda e fredda superficie di vetro di un tavolo dall’esile struttura in metallo bianco, disegnavo, o modellavo con il pongo o la creta.

Ma da qui potevo anche affacciarmi e controllare ogni svolgimento al di sotto, il viavai sulla passerella che distribuiva i diversi accessi e il cortile da cui essa divideva una scheggia dalla forma acuta e particolarmente invasa dalle piante. Questa specie di piazza protetta, strategicamente accessibile allo sguardo di qualunque abitante (genitore) del complesso, era nostra, dei bambini. Nessun adulto vi si avventurava, e il portiere che veniva a chiudere la giornata di giochi non osava entrarvi, ma, ormai al crepuscolo, ci invitava ad uscire scuotendo le chiavi del cancelletto nero di accesso. Ma quante ne vedeva quel piccolo spazio tagliato in due: intorno alla seduta-lucernario con coppie di aperture in vetrocemento, su cui si svolgevano anche sedute di massaggio, scambi di carte e figurine, c’erano circuiti e sgommate in sella ad una bici, accese partite di calcio con un pallone di plastica, giochi di un tempo insegnati dai genitori ed oggi quasi dimenticati, cacce ai pinoli e alle mute di insetti. A volte il gioco si espandeva lungo la passerella, dove si correva o ci si nascondeva, e nel verde del giardino, confinante con una struttura di suore attrezzata per il gioco, in cui era presente anche un teatro in cui recitai una volta, che spesso ci regalava frammenti musicali dei suoi svolgimenti interni nei lunghi pomeriggi; oppure il pallone finiva nel giardino di qualche vicino confinante con il nostro cortiletto e allora missioni di recupero in territori ostili venivano intraprese con temerarietà dal colpevole o il volontario di turno.

Non sono mancate occasioni in cui in questo microcosmo sono arrivati dei forestieri, bambini di ignota provenienza, accolti inizialmente con diffidenza nelle consuetudini dei nostri giochi, e in particolare un ragazzotto, di età ora non ricostruibile, ma forse un po’ troppo grande che, cappellino in testa, scavalcava puntualmente l’alto muro che separava il cortile a scheggia da un altro complesso e veniva ad arringarci sulle tecniche di balistica calcistica, spaventandoci con potenti dimostrazioni e raccontando di aver militato in porta per la Roma, prima di rompersi entrambi i polsi (a quel punto li faceva scrocchiare, roteandoli). Oppure c’erano due ragazzine tedesche, che ci spiavano dall’ultimo piano di un altro palazzo o Dolly, una cagnetta scomparsa da un giorno all’altro, che abbaiando dal suo cortile, tradiva il nostro nascondiglio tra le piante di uno spazio rialzato dietro una curva della passerella quando giocavamo a nascondino.

Il gruppo di noi piccoli era ben amalgamato, le età e i caratteri erano vari, ognuno scendeva da una delle tre palazzine dell’arcipelago. Solo di rado la scena si spostava a casa di uno di noi, nel piccolo nido che così poco ci tratteneva, quando avevamo uno spazio così sicuro da vivere liberi (ma in realtà controllati) là fuori.

Ma nonostante ciò la cosa che ricordo con più stupore e rimpianto è il modo in cui non esisteva una vera distinzione tra gli spazi comuni esterni e interni e le case degli altri. Nella mia palazzina in particolare noi bambini avevamo un “avamposto” quasi ad ogni piano (c’era l’appartamento di un mio amichetto su ognuno) e spesso gli scambi e i giochi si prolungavano nell’androne, sulle scale, e indistintamente nelle case degli altri in uno spazio sempre diverso ma sempre accessibile. Ogni luogo era particolare e accogliente a suo modo, il legno caldo che rivestiva i muri del vano scala e dell’androne, con l’immancabile stampa del Piranesi e le lunghe veneziane verticali opalescenti a schermare la vista verso il chistro, la casa della mia amica al pianterreno, con le porte scorrevoli e un giardino protetto, la casa del mio amico al primo piano e la sua mamma dell’Est che ci regalava un pane fragrante fatto da lei; l’appartamento del mio migliore amico di infanzia, che compare in tutte le foto dei miei compleanni dal primo all’ultimo, un luogo quasi inaccessibile e perennemente dichiarato in disordine dalla mamma e quello della nonna di fronte che si stempera nella mia memoria.

E infine la mia casa, di cui potrei parlare da capo all’infinito, ma che risparmio per me e da cui risparmio chiunque stia leggendo.

Quello che amo riportare di queste impressioni nel progettare, è proprio questa continuità spazio-temporale, l’identità di involucro e interno nella percezione dell’individuo, insieme alle infinite possibilità offerte da pareti, spigoli e rientranze nel creare angoli appartati, cantucci a cui affezionarsi e creare gruppo, in cui sentirsi a proprio agio, come a casa, anche se in uno spazio aperto.

In tutte queste immagini la suggestione cromatica è quella della compatta cortina in mattoni del mio terrazzo, calda e avvolgente nella sua matericità, e quella scura e frastagliata della vegetazione, in cui pulsa insieme alla nostra, la vita di altri piccolissimi insetti.

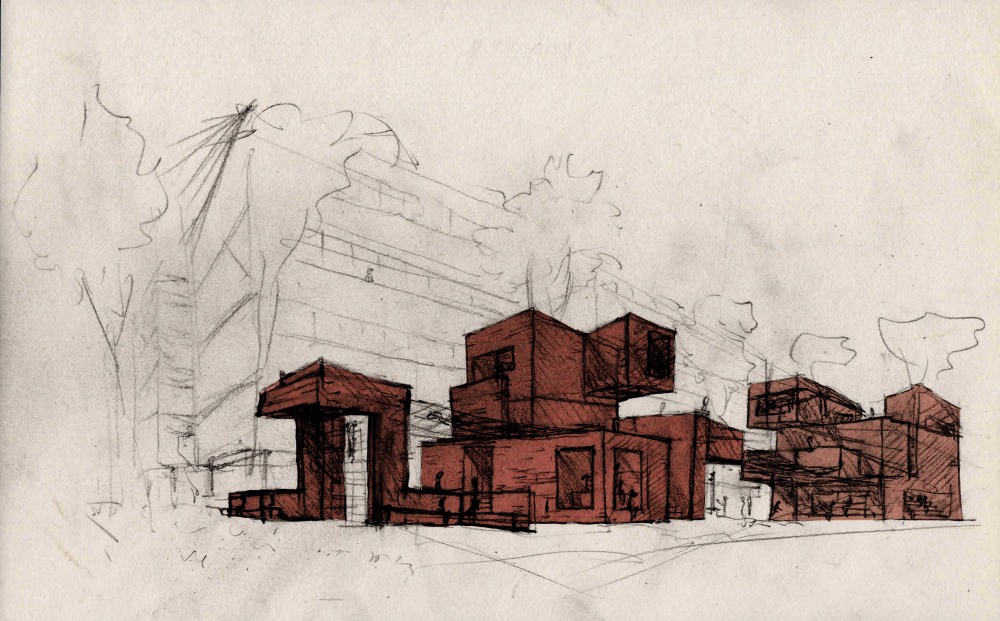

Il Villaggio Olimpico di Roma, ideato da Moretti insieme a Luccichenti, Libera, Cafieri e Monaco e costruito in occasione della XVII Olimpiade di Roma del ’60, rappresenta un raro esempio di come un canovaccio tematico possa essere eseguito con estrema coerenza nell’ambito di una convergenza di obiettivi e funzioni. Dalle verdi distese di quello che era una zona adibita a parco, poi ippodromo e infine, mestamente, baraccopoli durante la seconda guerra mondiale, sorge, come la fenice dalle proprie ceneri, a partire dal 1958, una maglia organica di linee e punti, che fluttua, quasi nel tentativo di camminare in punta di piedi su quella che è la natura del luogo, affidando con puntuale cadenza il proprio peso al supporto di esili pilotis. Ma il reale significato di questa scelta va ricercato in quello che è il più vicino al senso primigenio della soluzione tecnologica, incarnato dall’immagine atavica della palafitta, il cui scopo è soprattutto di difendersi, quasi istintivamente, come in memoria di sofferenze passate, dalle ormai in gran parte scongiurate inondazioni dell’ansa da parte del Tevere.

Un cortina di mattoncini chiari, un beige che riporta alla mente quelle fabbriche dal sapore cromatico dei tempi d’oro dello Stato Pontificio, specialmente di quelle opere realizzate nelle sue Marche adriatiche, e che tanto contraddistinguono l’identità costruttiva della nostra nazione ai tempi del suo Rinascimento, è il contesto scenografico di una ristretta serie di azioni di vita urbana, preponderantemente residenziali, narrate nell’intima realtà di un quartiere ben -o mal- delimitato sia esteticamente, sia morfologicamente e a sua volta tagliato in due da un elemento contraddittorio nella sua forma e funzione, soprattutto nato e trattato in sede di progetto come un cesura interna, perdendo così l’occasione, forse in tempi non maturi, di conferirgli il ruolo inverso di cerniera. Questo elemento, longilineo come il carattere dell’ edificato, che si staglia con la sua altezza digradante al centro del piccolo borgo intra-urbano, è l’imponente viadotto costruito da Pier Luigi Nervi per connettersi al ponte Flaminio, lungo il Corso di Francia. La struttura, che ha l’unico vero difetto di avere il “volgare” prefisso di infra-, che gli conferisce un ruolo pratico, immanente, possiede in nuce la ieratica monumentalità di un tempio dorico, nella scansione ritmica dei sostegni, energici e rastremati, nelle dimensioni e nella purezza materica e monocromatica del bruto cemento armato.

In ogni caso la vita scorre, più o meno rarefatta, più o meno volontariamente, sotto questa foresta di piloni e pilotis, mentre la popolazione del luogo si percepisce come in una fase di crisi, nel senso più vero del termine. Infatti i vecchi abitanti stanno lasciando il posto a una nuova generazione di piccolissimi, portati da giovani famiglie che, non essendo cresciute nel “Luogo”, non appartengono alla memoria di esso, preparando così la storia del quartiere ad un bel salto generazionale.

Molto potrà andare perduto, ma infinite sono anche le opportunità di ricostruire un’identità e un ruolo agli oggetti e agli eventi che si presentano all’interno del “villaggio”, attraverso una reinvenzione e riponderazione di alcuni spazi ed attività, alcuni in disuso, altri atrofizzati, altri davvero troppo estesi.